Quando non si naviga tra le acque cristalline che circondano l’arcipelago delle Egadi, si può passeggiare, con il caldo mitigato dal vento costante di questa terra, per le suggestive vie del centro cittadino di Favignana, dove si trovano negozi e negozietti artigianali, ristoranti, osterie e pub. Queste stradine sono lastricate con “balate” in pietra “argentéria”, chiamate così per la località da cui provengono alle falde del Monte Erice.

E camminando lungo il corso centrale, arrivando fino a una delle piazze principali, ovvero Piazza Madrice, lo sguardo si posa immediatamente sulla chiesa omonima, che domina incontrastata con la sua presenza questo piccolo scorcio urbano.

Questa chiesa era e rimane ancora oggi, una sorta di centro nevralgico dell’isola, soprattutto perché il secolo scorso la suddetta piazza non era circondata da tutti quegli alberi che oggi sono presenti lungo il perimetro per decorare l’area. La piazza era quasi vuota e la chiesa si stagliava sul margine e gli abitanti registrati erano il doppio di quelli odierni, cioè circa 6000.

Questa è una delle tre chiese presenti a Favignana di cui vi parlerò in altrettanti articoli.

La costruzione della Chiesa Madrice (o Matrice) risale al 1759 ed è il risultato di un progetto ideato dall’Architetto Don Luciano Gambina, per volontà di Don Giovanni Luca Marchese di Pallavicino e Signore delle Isole Egadi.

La struttura, la cui facciata presenta uno stile barocco (movimento artistico nato nel XVII secolo, tra le cui prerogative, in breve, si riscontrano teatralità, movimento e a volte “esagerazione” nelle composizioni, soprattutto visive), è a forma di croce latina. Con il termine “croce latina”, si indicano tutti quei tipi di piante (no, non quelle che fanno la fotosintesi) che presentano una differenza di lunghezza tra navata e transetto: in poche parole, la Croce di Gesù.

Noterete subito che il complesso non è situato al centro della piazza, com’è consuetudine fare, ma è posizionato in maniera decentrata. Questo per permettere al Forte di San Giacomo (quello che divenne poi il carcere dell’isola, ormai in disuso) di adempiere al meglio alla sua funzione di difesa, perché in questo modo aveva, così, la via sgombra verso il mare. Quindi, via di cannonate contro i nemici, senza arrecare alcun danno alla chiesa.

La navata ha una lunghezza di 33 metri e una larghezza di 18, quindi parliamo di una chiesa di modeste dimensioni.

Un particolare curioso è proprio la lunghezza della navata: infatti, vuoi per caso o vuoi per intenzionalità, i 33 metri corrispondono ai 33 chilometri di costa dell’isola.

Ciò che salta subito all’occhio, quando la si osserva dalla piazza, sono il campanile a vele composto da tre campane, che funge da cornice e completa la facciata, e una vetrata deliziosamente decorata e colorata con un’immagine dell’Immacolata, presente anche sull’Altare maggiore sotto forma di statua. Questa statua raffigurante l’Immacolata Concezione è stata realizzata in marmo e si trova, come accennavo poc’anzi, all’interno della struttura e risale, con tutta probabilità, al ‘600, concepita dalla Scuola Spagnola.

Le tre campane che ho citato sopra, in realtà, non sono le stesse che si vedono oggi, poiché le originali non sono state posizionate neppure nello stesso momento.

La prima fu collocata nel 1792, i rintocchi della seconda suonarono nel 1869 e la terza venne piazzata in tempi più recenti.

Queste prime tre campane sono oggi conservate nel giardino della Casa Parrocchiale “Donazione di Vita Durano”.

Ma, sicuramente, il vero segno distintivo di questa chiesa è la sua cupola verde smeraldo, che si staglia con contrasti inconfondibili nel cielo limpido e turchese, visibile anche dal porto, alta ben 26 metri.

Ricordo che la prima volta che sbarcai sullo “scoglio”, rimasi subito colpita da questa cupola e, non conoscendo bene la sua ubicazione e non sapendo che si trattasse di una struttura appartenente alla chiesa, girai per un giorno intero alla sua ricerca, per fotografarla più da vicino!

All’interno, oltre alla statua dell’immacolata Concezione, un’altra opera ben conservata, è un importante Crocifisso ligneo di Scuola Trapanese, realizzato nel XVIII secolo, mentre in basso, sotto a questo Crocifisso, è stato deposto (forse una scelta di parole alquanto curiosa) un Cristo appartenente alla Scuola di Ortisei, del 1942.

La Scuola di Ortisei, per chi non lo sapesse, è sempre stata una delle eccellenze italiane di produzione artistica in legno. Essa ha sempre dimostrato una certa predisposizione per la realizzazione di figure sacre intagliate nel legno, e gli allievi, nel corso del tempo, hanno prodotto queste opere per chiese e scuole dell’Africa Orientale Italiana, denominazione di tutti quei territori facenti parte del corno d’Africa che sono state colonie, appunto, italiane. Certo che dalla Val Gardena, in Alto Adige, alla Chiesa Madrice di Favignana, in Sicilia, la statua del Cristo si è fatta un bel viaggetto!

La storia dietro a questo Crocifisso è decisamente affascinante: infatti, si tratta di una replica risalente, come dicevo, al 1820, di un’immagine raffigurante il Cristo in Croce realizzato sulla parete di una grotta del posto.

Questa effige, di cui non si conosce l’autore o altro, fu scoperta nel 1402 da un sordomuto che, miracolosamente, dopo averla guardata e toccata, riacquistò la capacità di parlare. Per questo motivo, quel Crocifisso venne definito, appunto, Miracoloso (in dialetto, Lu Santissimu Crucifissu), tant’è che tutti si recarono in pellegrinaggio dentro quella grotta, per poter toccare con propria mano la sacra immagine, raschiando addirittura la pietra per ricavarne la polvere, con la convinzione che tale azione avrebbe guarito chiunque da ogni male. Naturalmente, con il tempo, tutte le mani e le dita che si sono poggiate sulla parete della grotta hanno rovinato l’icona, rendendola pressoché una sagoma stilizzata.

Oggi, i resti di quell’impronta, sono custoditi dietro a una tela del 1984 del pittore veneziano Bernardino Gianola (1931 – 2005), raffigurante anch’essa il medesimo Crocifisso, ispirata a sua volta da quello della Scuola Trapanese conservato nella chiesa. Ma sia l’originale che la tela non sono situati nella struttura: si trovano in una nicchia nella Cappella del cimitero di Favignana, la cui costruzione fu commissionata da Guglielmo Marceca da Trapani. Come potrete immaginare, quella che oggi è la cappella, una volta era la grotta del miracoloso ritrovamento.

Il Crocifisso, invece, viene portato in processione per la festa del patrono ogni anno il 14 settembre. E il Patrono dell’isola è, senza sorpresa, il Santissimo Crocifisso.

La mano di Bernardino Gianola ha prodotto anche un’altra affascinante tela presente nella chiesa, quella di S. Maddalena di Canossa, situata nella cappella omonima. La Santa viene ricordata per essere la fondatrice della congregazione dei Padri Canossiani, cui è affidata la parrocchia.

Tornando a ciò che viene custodito all’interno della chiesa di Piazza Madrice, si può trovare un elegante pulpito decorato con foglie dorate, in stile Rococò, risalente al XVII secolo. Il Rococò, per chi non masticasse termini artistici, è uno stile decorativo nato in Francia come evoluzione del già citato Barocco: pietre, conchiglie, rocce, foglie, sono tutti abbellimenti chiave di questo gusto.

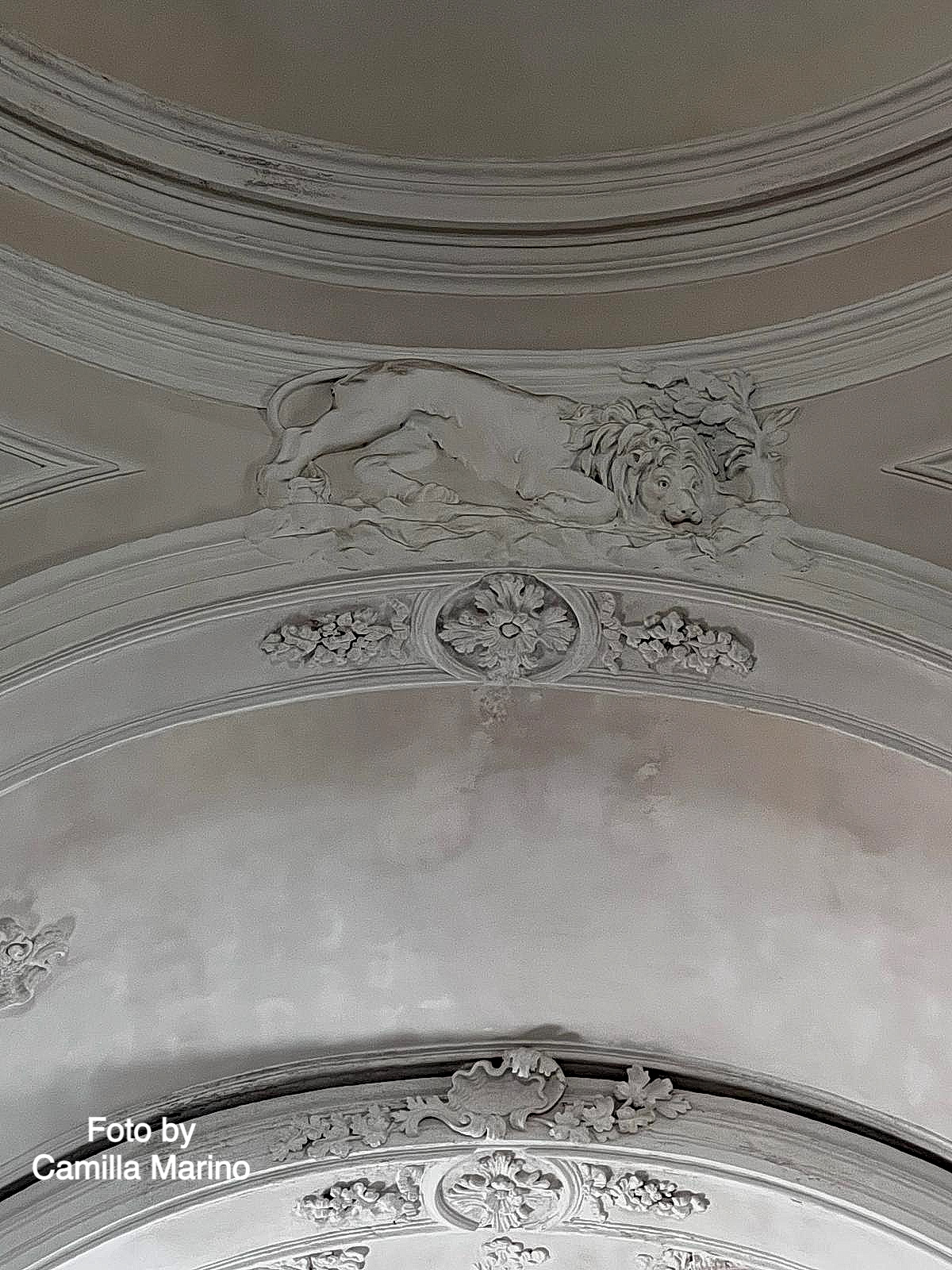

Un particolare presente nell’intradosso, ovvero la parte interna della cupola e che rimarca ancora una volta la passata presenza dei Florio su quest’isola, è un bassorilievo raffigurante lo stemma di questa stirpe, il celebre leone ferito che si abbevera alla pozza piena di Chinino. Lo si può notare mentre si è rivolti verso l’Altare Maggiore e spostando lo sguardo verso l’alto.

Sui due lati della navata, invece, due preziose tele dipinte dal pittore trapanese Domenico La Bruna (1699 – 1763), intorno alla metà del XVIII secolo. La prima, sulla sinistra, è una rappresentazione del “Transito di San Giuseppe”, mentre sulla destra si può osservare la “Madonna delle Grazie con S. Antonio”.

Ma ciò che davvero può essere morbosamente affascinante, è l’esistenza di un cimitero sotterraneo. Questo luogo di sepoltura sottostante la chiesa venne usato fino al 1870, per poi essere “abbandonato” fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando il Podestà dell’epoca di Favignana inviò una lettera al Vescovo di Trapani, chiedendogli di poter usare quegli antichi locali come rifugio antiaereo. Sfortunatamente, a seguito di questo utilizzo, i locali sotterranei vennero definitivamente murati, quindi non è possibile visitarli.

Purtroppo, le informazioni storiche su questa chiesa sono piuttosto limitate, poiché la maggior parte dei carteggi inerenti venne perduta in un incendio, ricordato in un diario scritto dal parroco di allora.

Ciò non toglie che, come accade spesso qua sull’isola, sia già la sua presenza una portavoce di epoche passate. Con la sua linea solenne e allo stesso tempo elegante, la chiesa di Piazza Madrice continua a essere non solo un luogo di culto, ma uno dei diversi simboli per eccellenza di Favignana.

Un luogo che, a prescindere dalle credenze di ognuno, si erge a tutti gli effetti come un punto d’incontro, di unione e coesione della popolazione, con le loro tradizioni, le loro credenze, i loro riti e le loro processioni, tutte usanze e testimonianze di un tempo che non risulta, qui, essere così tanto passato o remoto. Al contrario, la sensazione che si ha entrando nella chiesa è pari a quella che si può avere entrando in una cappella privata, costruita apposta per una singola magione, che richiama a raccolta gli abitanti di questa grande casa e famiglia che è l’isola di Favignana, ripeto, a prescindere dalle credenze religiose e spirituali.

Perché come diceva Leonardo Sciascia, grandissimo scrittore nostrano, palermitano, autore de “Il giorno della civetta” (1921 – 1989): “La Chiesa è grande perché ognuno ci sta dentro a modo proprio.”

Scrivi un commento