L’Area Marina Protetta delle Isole Egadi non offre solo spettacoli sottomarini degni di tale nome, ma è anche un sito di archeologia subacquea estremamente rilevante.

Queste acque hanno visto il transito di tanti popoli diversi, nonché di storiche battaglie navali, in primis quella delle isole Egadi, ovvero l’ultimo scontro della prima guerra punica, tra romani e cartaginesi.

Sul fondo del mare, ancora oggi, ci sono tracce di questi passaggi e accade spesso che vengano ripescate reliquie di quei tempi.

A questo proposito, sia per la sensibilizzazione sull’archeologia subacquea, che per il fatto che questo sia un sito molto interessante e ricco, è stato istituito InsuLab, all’interno dell’Ex Stabilimento Florio sull’isola di Favignana.

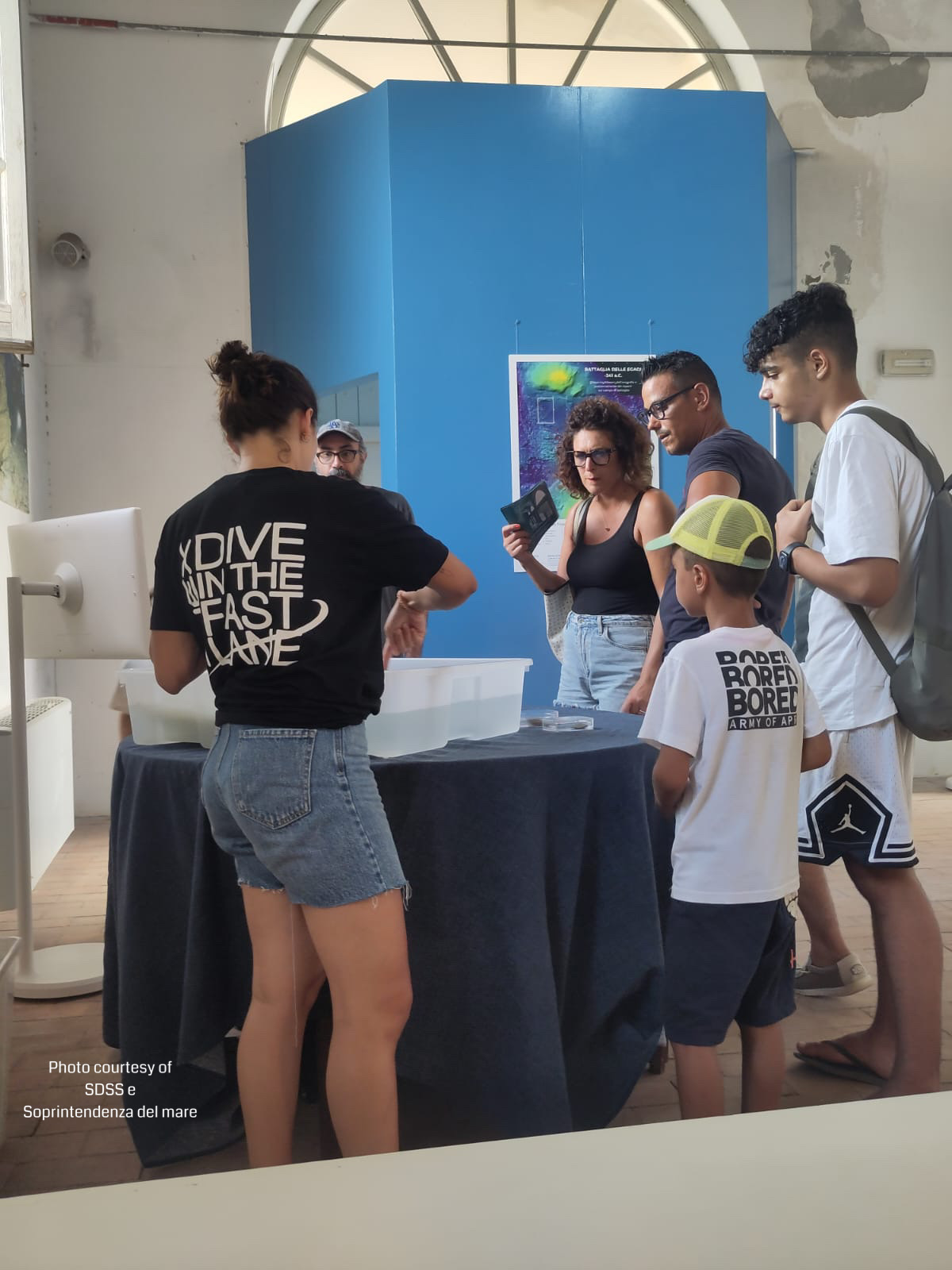

Mi sono recata sul posto, dove mi hanno accolta le due volontarie dell’iniziativa, Justine Vernet ed Emilia De Paolo, che mi hanno raccontato in cosa consiste il programma.

Cos’è InsuLab? È la realizzazione di un progetto ambizioso: la creazione di un laboratorio di ricerca di archeologia nautica in loco. Qui vengono mostrati ai turisti i reperti ripescati dal fondale marino, la loro catalogazione, il processo di conservazione e pulizia.

L’anno scorso (2023), il progetto era in uno stato quasi embrionale, un prototipo, per vedere come andava. Fortunatamente, è stato riscontrato molto interesse da parte del pubblico, dunque il 2024 è una sorta di anno zero.

Justine (PhD) è una ricercatrice post-dottoranda in archeometria (attualmente al CNR di Genova), mentre Emilia è un’archeologa studentessa della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Torino.

“L’archeometria è la scienza dei materiali specializzata per i beni culturali e l’archeologia. Quindi che va a indagare la natura dei materiali archeologici che sono recuperati e, eventualmente, studiare anche le forme di corrosione che si formano sui materiali metallici.”, mi ha esposto Justine. Per capirci meglio, usando una metafora: l’archeologo è un po’ come l’investigatore che svolge un’indagine di un crimine, mentre lo studioso di archeometria è colui che in laboratorio compie le analisi scientifiche del caso.

Justine e Paola sono volontarie SDSS, l’associazione di citizen science che si occupa della documentazione dei siti sommersi.

Nel caso specifico, quello inerente allo studio della battaglia delle Egadi, i partner coinvolti sono tre: la soprintendenza del mare, la fondazione americana RPM Nautical Foundation e la SDSS, appunto, composta da un gruppo di subacquei altofondalisti specializzati in archeologia subacquea.

Durante il mese di agosto, alcune ricercatrici hanno dato dimostrazione sui processi di desalinizzazione e di pulizia di alcuni reperti.

“Il consortium di ricerca archeologica del mare (soprintendenza del mare, RPM e SDSS) dispone di capacità interdisciplinari e fortemente complementari. Per esempio, la RPM sonda il fondo con la nave di ricerca Hercules e da vent’anni sondano i fondali di quello che è identificato come il sito della battaglia delle Egadi.”, mi ha spiegato Justine.

Gli strumenti della Hercules coprono un ampio raggio d’azione, riuscendo a rilevare la presenza di oggetti di medie e grandi dimensioni, come rostri o anfore. Una volta avvistato un potenziale sito d’interesse, entrano in gioco i subacquei, seguendo le indicazioni della RPM, che si occupano di scavare con tecniche di archeologia subacquea adatte all’alta profondità.

Questi scavi portano spesso al rinvenimento di piccoli tesori, di dimensioni non abbastanza grandi da essere percepiti dalla strumentazione della Hercules oppure che sono passati inosservati perché coperti da sedimenti vari.

Emilia mi ha confermato che l’archeologia subacquea è una pratica ben più difficile e complessa di quella applicata sulla terraferma: “Ci sono difficolta proprio a livello fisico: i limiti evidenti nell’accesso al sito (sott’acqua, in profondità) richiedono competenze subacquee di alto livello.”

Justine ha aggiunto che una difficoltà ulteriore è la decontestualizzazione dei reperti: ci vogliono studi approfonditi per capire “perché” un determinato oggetto si trovi sul fondale.

In un contesto del genere, alcuni ritrovamenti possono essere inerenti alla battaglia delle Egadi, mentre altri possono essere benissimo i resti di un naufragio od oggetti smarriti da navi mercantili. Il mare, rispetto alla terra, cancella molte tracce che permettono di contestualizzare facilmente i vari reperti e di elaborare una timeline precisa degli eventi.

Emilia ha affermato che InsuLab si occupa proprio di questo: cercare di ricostruire un ordine temporale, capire nel dettaglio gli accadimenti del passato (nello specifico, della battaglia delle Egadi).

Inoltre, come ha detto Emilia: “Bisogna tenere presente che tutto quello che cade in mare diventa del mare.”, ergo viene prontamente colonizzato dalla fauna marina. A volte può capitare che l’oggetto si degradi al punto da scomparire del tutto, lasciando solo la sua “impronta”, cioè la forma che hanno preso le concrezioni di organismi marini quando l’hanno colonizzato.

Una volta ripescato, l’oggetto viene sottoposto al cosiddetto processo di desalinizzazione: “Sono dei bagni statici in acqua dolce che permettono di evacuare tutti i sali che sono penetrati all’interno dei materiali. L’obiettivo è rendere inerte il materiale all’esposizione di ossigeno e anche all’umidità. Anche per evitare il cancro del bronzo, un processo di corrosione che si autoalimenta, quindi una volta che è avviato genera dei prodotti chimici che vanno ad alimentare la prossima tappa della corrosione. Questo è dovuto principalmente ai sali residuali presenti nel materiale.”, mi hanno spiegato Justine ed Emilia.

Un pezzo più che rilevante per lo studio della battaglia delle Egadi e che è stato ripescato quest’estate è quello che viene chiamato “Rostro 23”, cioè il rostro di un’antica nave.

Gli esperti lo stanno studiando così da ricavarne il maggior numero di informazioni possibile.

Il giorno 23 agosto 2024 è stato portato all’interno dell’Ex Stabilimento Florio ed è esposto al pubblico, nella sua vasca di desalinizzazione, dove rimarrà per almeno un anno. La durata della desalinizzazione, infatti, dipende dal tipo di materiale di cui è composto un oggetto e dalla grandezza dell’oggetto stesso.

Questa è un’iniziativa davvero fantastica, l’argomento è altamente istruttivo e affascinante per il pubblico: questi reperti sono testimoni silenziosi di epoche passate, che possono rendere più chiara la nostra storia.

Scrivi un commento